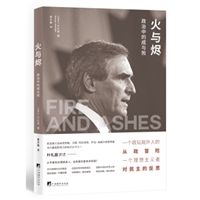

作 者:[加拿大] 叶礼庭 著

译 者:黄天磊

出 版 社:中央编译出版社

出版时间:2017年09月

定 价:38.00

I S B N :9787511733689

所属分类: 人文社科 > 政治

标 签:世界政治 政治军事

“全世界的课堂上布置给学生阅读的政治理论,大都不 是那些在政治上取得成功的人写的,而是剩下的失败者写的。”

2005年,执教哈佛的著名学者叶礼庭突然决定回到加拿大投身政治。2009年,他如愿出任加拿大自由党党魁,期望能率领自由党取代当时的保守党政府,并成为下届总理。但棘手问题接踵而至:民众对自由党的信任度连年下跌,众议院中党派倾轧严重,竞争对手别有用心地攻击与抹黑,媒体常常有意曲解他的言论。2011年竞选总理惨败后,叶礼庭重回书斋,开始反思这段短暂的政治生涯。

选民总是非理性的?候选人都是靠不住的?政治是金钱与权力的肮脏游戏?在这本失意政治家的回忆录中,叶礼庭试图澄清这些关于选举制度和民主传统的误解,并对当今残酷的、高度对抗化的现代民主政治做出深刻而清晰的剖析。

叶礼庭(Michael Ignatieff,1947— ):当今世界最具影响力、最敏锐的政治家、知识分子之一。叶礼庭曾任教于剑桥大学、多伦多大学、哈佛大学等校,也曾担任战地记者和政治评论员多年,出任多国政府顾问,提供人权、民主、公共安全和国际事务方面的深刻洞见。其文章多见于《纽约书评》《金融时报》《新共和》等媒体,另著有《伯林传》《血缘与归属》《战士的荣耀》《陌生人的需求》等作品。

·1987年,他的家族回忆录《俄罗斯相册》获得加拿大文学最高荣誉——总督奖;

·2001年,获乔治·奥威尔奖;

·2003年,获汉娜·阿伦特奖;

·2009—2011年间,出任加拿大自由党党魁;

·2016年11月,获得加拿大平民最高荣誉——加拿大勋章;

·2016年至今,担任中欧大学校长。

汉娜·阿伦特奖评委会认为,叶礼庭对现实世界尤其是动荡地区的变化有着深切的体察,他的文章将政治要务与人权事务联系起来,提醒人们肩负起后“冷战”时代中新的责任。

黄天磊,约翰·霍普金斯大学高级国际问题研究院-清华大学全球政治与经济双硕士在读。

导读:从“战地记者”到“新人”政治家

致谢

第一章 狂妄

第二章 雄心

第三章 命运女神

第四章 察言观色

第五章 金钱和语言

第六章 责任与代议

第七章 资格

第八章 敌人和对手

第九章 听出租车司机怎么说

第十章 召唤

索引

第一章 狂妄

2004年10月的一个夜晚,三位与我素未谋面的男士特地到访马萨诸塞州剑桥市,邀请我和夫人苏巧兰共进晚餐。他们便是后来被我们戏称为“黑衣人”的阿弗里德·埃普斯、丹·布洛克和伊恩·戴维三人。我们约好在查尔斯酒店见面,一旁便是我担任人权和国际政治教授的哈佛肯尼迪政府学院。来自多伦多的律师阿弗里德·埃普斯看上去似是三人的领队,健谈的他在吞云吐雾间几乎主导了饭桌上所有的谈话,他面前盛着红酒的高脚杯很快就见了底。一旁的丹·布洛克来自蒙特利尔,外表儒雅,英语流利,在多伦多经营着一家大型律所。另一边那位眼窝深陷、眉毛粗浓的是伊恩·戴维,既是作家也是导演,他的父亲正是当年使自由党在全国大选中数次胜选、人称“造雨人”的参议员基思·戴维(Keith Davey)。待寥寥一两杯琼浆下肚,埃普斯便直奔主题,问我是否考虑回加拿大代表自由党参选?

当时,执掌加拿大政权的仍是自由党。我于是问他们,是不是时任总理的保罗·马丁(Paul Martin)派他们来的。我看他们互相交换了一个眼神,便知并非如此。看来他们自行提议让我回国参选,是准备要在党内另起炉灶,而如此提议的目的,他们直白地告诉我,便是要让我有朝一日出任总理。丹·布洛克说,自由党“正走向自我毁灭”,如果再不及时出现一名新的领袖,党在下次大选中几乎必败无疑。他们相信,要是我出马,势必会赢得许多年轻人的拥护。他们还向我承诺,一旦我答应他们的提议,便会立即帮我筹组团队,随后助我在两年后的选举里赢得一席之地。我是否该至少考虑下他们的提议?

他们的提议让我着实吃了一惊。我从来都把自己看作是个完完全全的加拿大人,但我毕竟已经背井离乡三十余年,这期间我在剑桥大学国王学院做过研究员,也在英国做过自由撰稿人,如今在哈佛担任一名教授。诚然,我确实曾在皮埃尔·特鲁多1968年的辅选团队里工作过,一生也都在观察着各路的政治家,但为什么会有人仅凭我的笔头功夫就认定我够格成为一名政治家呢?我是一个为思想而生的知识分子,一个喜欢从辩谈中汲取或简单或复杂的快乐的知识分子。我一向十分崇敬那些弃笔从政的知识分子——秘鲁的马里奥·巴尔加斯·略萨(Mario Vargas Llosa)、捷克的瓦茨拉夫·哈维尔(Václav Havel)和墨西哥的卡洛斯·富恩特斯(Carlos Fuentes)——但我也知道,他们中许多人的政治生涯后都以失败告终,况且我在任何情况下都无法与他们相提并论。黑衣人的提议确实让人不可思议,我也全然不知他们是否真能兑现承诺。当晚酒足饭饱后,他们准备启程返回多伦多,我仍然没有就他们的提议表态,只是告诉他们我会予以考虑。

走出查尔斯酒店,我和巧兰沿着查尔斯河岸,沐浴着秋夜的静谧步行回家。我们在美国的生活很幸福。工作上,我既有令人啧啧称奇的学生,也有赫赫有名的同事;生活上,即便身处异乡,我和巧兰在美国的生活也很安逸舒适。既然如此,那是什么动摇了我在此系泊的游子之心——是迟来的爱国精神?是单纯的政治野心?还是为了找回那份被长期压抑的存在感?面对这个荒唐的想法,我本应一笑置之,可当时的我却一丝笑意也没有。我以为自己是谁?

这本《火与烬》所要讲述的,便是我为什么——在不久之后,罔顾一些好友的异议,答应了黑衣人的提议——的故事。它记录了我从初识政治的残酷开始,一步步朝着这个地球上疆域为辽阔的民主国家的权力巅峰攀登的经历。我想通过这本书展现的,是一个原本明智的人是如何因为一个梦想让自己的生活变得天翻地覆的过程,说得不客气些,就是一个和我一样的人是如何那般无助地向内心的狂妄屈服的过程。

比起为我自己作传,这本书更是一本反思过往的回忆录。我希望能借自己的故事来去芜存菁地探讨政治,探讨以政治为业、为生活方式的一般特性。我曾将这种生活方式践行到极致,即便是期间为黑暗的时刻,如今想来仍让我缅怀万分。我知道在一个人头攒动的礼堂里面对四千民众演讲还能游刃有余地——至少我觉得还能——掌控全局的感受。我也知道和一群对我怀有敌意的民众交谈,还要看着他们写满了冷漠和怀疑的眼睛是什么感受。从上千名与我们共同奋斗的同事那里,我体会到了碧血丹心的忠诚,而从少数心怀不轨的人那里,尝到了被背叛的痛楚。有些时候,我会觉得一切尽在自己的掌控之中,但也有时候,我不得不无助地目睹局面一步步走向失控。曾经,每每想到自己或许能为人民切切实实地谋福祉便会欣喜若狂,而如今,我只能背负着自己再也无法有所作用的遗憾度过余生。总而言之,我曾那样活过,曾为吸取的教训付出代价,也曾在飞蛾扑火般追求权力的路上,亲眼看着后的希望化为灰烬。

灰烬,虽然只是不起眼的残渣,却也有独特的用处。我的父母过去常从壁炉里铲出余灰,洒到我家西墙边的玫瑰地上。我的父母已离世许久,但每到夏天他们的玫瑰绽放的时候,我还是愿意相信,正是因为我仍从壁炉里铲出余灰洒到玫瑰地上,这份美丽才得以可能。

我希望自己政治生涯里的余烬,也能被洒到别人家的苗圃里。如果你和我一样,儿时会在上学路上自言自语地发表演讲,会憧憬各种各样的政治荣耀,并且长大成人后则选择亲身践行儿时萌发的理想,那我希望我在这五年学到的东西能够给你一些启发。任何和我一样热爱政治的人,都会想要鼓舞他人为自己的理想而活,并且希望他们能在正式投入政治的疆场前,比我做了更充足的准备。我希望他们不仅能明白——能体会——到成功的甜蜜,也能尝一尝失败的苦涩,只有这样,他们才能学会不惧成败。

这本书是为了高歌政治与政治家而写的。这段经历让我得以重拾对政治家群体的崇高敬意,也让我心中对公民力量的信念得以再次焕发活力。如果你觉得这些话从一个政治生涯以失败告终的人的嘴里说出来,听上去有些奇怪甚至虚伪的话,那我必须告诉你,失败也有其独特的价值。这段对我而言并不顺利的经历却让我收获了赞美这种生活的权利。

当今的民主政治确实面临着许许多多的弊病——我会在之后详述——多到让人们很容易忘记民主理想所蕴含的真理,就是这样一份反复被考验的信念:任何普通人,无论男女,都拥有选择让谁来以他们的名义治理社会的权利,而那些被选为治理者的人,都能带着正义与怜悯之心展开治理。任何书写民主政治的文字都势必面临这样一个挑战,即如何在毫不留情地批判现实政治的同时,坚守对民主理念的信仰。这一信念伴我同行至今,我以它为生。本书便是我对这一信念的誓约。

第二章 雄心

你从政后要做的第一件事,就是想清楚自己为什么要从政。或许你会惊奇地发现,竟然有那么多已然身处政界却依然无法给出一个令人信服的理由来的人。但是,为什么会是选民、记者和对手问你的第一个问题,你是否能够从此平步青云就取决于你会怎样回答这个问题。你之所以想成为国家的领袖,或许是因为这份工作会让你拥有一架专机,一处豪宅,一个为你马首是瞻的政府,还有一众穿着西装、戴着耳麦、佩带枪支的男女保镖;又或许是因为你渴望权力,享受将别人的命运握在自己手中的快感;也可能是因为你想流芳后世,做一个名人,让人把你的名字写进历史教科书或者用来命名学校,再让他们把你的肖像挂到各种神圣的场所里;甚至有可能,你只是想清算自己的过去而已,因为做了领袖就能报复每一个曾断言你定将一事无成的人。

当然,这些理由你一条也不会想告诉别人。在政界,说话率直不会给你带来任何好处。你会告诉别人的一定只能是:你想改变世界。你相信自己的经历让你有资格担此重任。这种表达上的迂回不仅是民主的礼节,更是对人民主权仪式性的致敬。虽然人们可能会怀疑,你想改变的只是自己而非他们的生活,但他们仍然希望听你亲口告诉他们,你正是为了他们才决定从政。

值得思考的是,这种掩饰或许也有其独特的作用。一开始的伪善,终可能会演化为政治家的第二天性。从初装出一副为民服务的姿态开始,久而久之,你或许会惊讶地发现,当初假惺惺的姿态竟终变成了自己在切切实实追求的事业。当然,你起码要有一些基本的公仆意识,否则你必然无法在政治的夹缝里生存下来。有时,政治家真是份吃力不讨好的工作,要是心里再没有一丝一毫的使命感,你就只能逐步沦为一介草夫,还不自知。

当我开始考虑是否要接受那三名“黑衣人”的提议时,我必须首先想清楚自己参选总理的初衷是什么。没错,使我出任总理就是他们提议的核心。如果我接受了他们的提议,我就要回到家乡,参选议员,再待时机成熟后,出面角逐总理宝座。可是,我一开始为什么想做总理?我不仅几乎没有任何政治上的使命感,而且也找不到任何合理的动机去做个高官。对我而言,回国从政吸引力大的部分,就是可以不用再做一名观众。我一直以来都坐在观众席里看着场上的比赛,现在也是时候亲自上场了。你当然能够这样告诉自己,但不能这样告诉那些你想得到他们支持的人。当时的我还没意识到这一点,但不久后的一次教训让我从此记住了这个道理。2006年夏日的一天,正参选自由党领袖的我出现在鲍尔公司(Power Corporation)的白色宴会厅里,应约和蒙特利尔商界人士会面。在场的一位商业领袖问我,能否用简短的一两句话解释一下我参选总理的初衷。这个问题让我有些意外。我回答说,这是全世界困难的工作之一,我想看看自己能不能拿下这个挑战。

身处政界,没什么事会比将真相脱口而出给你带来更大的麻烦了。我还记得,当时我话音刚落,整个宴会厅便霎时被一阵寒意笼罩。在场的都是生意人,这些商业领袖不会对资助我参加什么生存挑战有任何兴趣。他们意欲支持的,是一个有希望赢得大选、并且会在胜选后赋予他们权力的人。

当时我就知道,自己答错了这道关于我从政初衷的基础题。此后,当登顶的征途从冒险之旅开始转变为求生之旅的时候,我才明白在为什么这道题上能有一个令人信服的答案是何等重要。相信我,只有外行才会给出这种拿下生存挑战的理由,因为我就曾被这样指责过。

我记得2009年9到12月间,作为党领袖的我一而再再而三地出错,我的手下看着我们不断下跌的民调惊慌失措到都不敢直视我的眼睛,但我们仍然要设法应对媒体们残酷不留情面的追问。那段时间,我每天都必须在众议院质询时段(Question Period)与眼前那个自以为是的政府对峙,可我却总是拿他们没有丝毫办法,这让我感到万分煎熬。所以,每次质询时段开始前,我都会先冲到厕所,看着镜中的自己,强迫自己接受这份工作,强迫自己相信自己还能够胜任,告诉自己不能就这样甩手走人、轻易认输。那时,巧兰常对我说:你还不够想要这份工作。但这并非问题的关键。问题的关键在于,当时的我已经想不起自己当初是为了什么才想从政。正如其他任何困难的工作一样,你都会遇到这种怀疑自己是否还能胜任的时候。每一次犯错似乎都会让无法胜任的质疑得到印证,你的自信心也会因此屡屡受挫。但也正是在这种时候你才会明白,不管你决定要得到什么,你都不能忘了那个一开始驱使你的原始冲动,如果你想熬到目标达成的那一刻的话。所以,你好别忘了。

政治比其他任何我所了解的职业都更适合用来考验一个人的自知之明。这一路风雨兼程让我意识到:你为何想成为一名政治家这个问题,其实就等于,你是为了谁才想成为一名政治家。扪心自问,我究竟是为了谁?

在雄心根植的那个原始层面上,你正是为了那些助你一步步走到今天的人,才会想要拥有某些东西。对我而言,我从政为的是我的母亲艾莉森(Alison)与父亲乔治(George),因为我相信如果他们还在世,一定会希望我能在政治上有一番作为。当然,这只是猜测罢了,因为他们早在我投身政治前就已经去逝。我想,他们对我的影响并非来自对我该怎么走人生道路的强制要求,而是来自他们自己独特的人生历程。比起内生的自我创造,我的政治理想更像是传承了父母的衣钵。早在19世纪,伊格纳季耶夫一家便因效忠沙皇而被尊为沙俄显贵。我的曾祖父早年曾被沙皇派驻君士坦丁堡(Constantinople),出任沙俄驻奥斯曼帝国朝廷(the Ottoman court)的使节。1882年,他出任沙俄内政部长,负责重建沙皇亚历山大二世(Czar Alexander II)被刺杀后的国家秩序。然而,他后来竟在朝堂之上受到小人算计,失去了沙皇的宠幸,他原先为国家制定的所有计划也只能随之付诸东流。他的政治生涯以失败告终,后来只能在自己位于乌克兰的庄园里终日望着头上的愁云惨雾,度过了生命中后的二十年。他的儿子,我的祖父保罗(Paul),起初负责打理家族在乌克兰的庄园,后来沿着帝国的官僚系统一路晋升为农业部副部长,并终成了沙俄末代皇帝尼古拉斯二世(Czar Nicholas II)内阁的教育部长。之后的俄国革命(Russian Revolution)将他赶出了俄国,起初他被流放到英国,后来才到了加拿大。他与我的祖母纳塔利(Natalia)在魁北克省墨尔本上城(Upper Melbourne, Quebec)的一个村舍里度过了生命里后的一段时光,两人终被安葬在俯瞰圣弗朗西斯河(St. Francis River)的长老会墓园(Presbyterian cemetary)里。

我的父亲乔治(George),虽是兄弟五人里的老么,却是有雄心壮志的一个。当整个家族因为处境艰难从英国搬来蒙特利尔时,父亲只有十六岁。搬到加拿大后的第一个夏天,他便离家到不列颠哥伦比亚,在库特尼峡谷(Kootenay Valley)为一个铁路公司铺铁轨赚钱,期间也逐渐学会了喝酒、骂人和砍树。待他在1928年夏末回家的时候,已然成了一个皮肤棕黄、肌肉强健的加拿大人。后来,他到多伦多大学求学,成绩优异的他在毕业后获得了罗德奖学金(the Rhodes Scholarship)赴牛津大学贝利奥尔学院(Balliol College, Oxford University)继续深造,彼时正值1939年二战爆发之际。1940年代初,他完成学业后离开牛津前往伦敦,在位于特拉法尔加广场(Trafalgar Square)的加拿大别墅(Canada House)为加拿大政府工作。那时27岁的他,身处正被德军狂轰滥炸的伦敦,担任文森特·梅西(Vincent Massey)的私人助理。作为梅森·哈里斯·弗格森(Massey-Harris-Ferguson)农机公司的继承人,文森特当时正任加拿大政府派驻英国的高级专员(Canadian High Commissioner to Britain)。在那枪林弹雨的四载时光里,父亲负责起草梅西的信件和电报,安排他的行程,有时也会陪他一同到白厅(Whitehall)与内阁大臣和将军们会面。从1940年的敦克尔克(Dunkirk)大撤退到1942年美军抵达英国战场,加拿大军队是当时不列颠孤岛上一支至关重要的防卫力量。加拿大在当时的角色很关键。因此,在那样一个时点上,以一名加拿大外交官的身份开始他的职业生涯,虽然时刻面临危险,却也是一份十分荣耀的工作。我的父亲正是在那位一丝不苟又自视甚高、比英国人更像英国人的传奇领袖的手下度过了自己的学徒期。

那时与我父亲共事的,还有一位魅力出众的外交官,他便是后来成了加拿大总理的莱斯特·B.皮尔逊(Lester B. Pearson)。1940到1941年间无数个不眠的夜晚,他和我父亲轮流值夜,在加拿大别墅的房顶上观察周边形势。每当看见特拉法尔加广场附近出现炮火,他们便会立刻致电当地民防部门告知情况。敌人在附近发动突袭的那几次,他俩被迫从房顶撤至地下室,在黑暗中蜷缩在一起,任由一旁破裂的管道里淌出来的水浸湿他们的鞋子。一个星期天的清晨,一场激烈的突袭刚刚过去,他们亲眼看见方才被袭击的白厅办公楼的窗户里,飘出了一张张烧焦了的文件。皮尔逊当时说了一番话,据我父亲后来的回忆,他的大意是:“文明哪里经受得住如此一般的摧残,我们必须设法阻止。”至少我父亲认为,皮尔逊在战后对联合国大力支持的念头便是从这一刻萌生的。

同样在战时的加拿大别墅,我的父亲与我的母亲相遇了,艾莉森·格兰特(Alison Grant)。她是文森特·梅西的侄女,梅西的妻子爱丽丝·帕尔金(Alice Parkin)是她的姨母。我母亲在1938年来到伦敦,在皇家艺术学院(Royal College of Art)求学。当时22岁的她同时还在为英国情报机关军情五处(MI5)工作,任打字员和秘书。

我母亲一家与伊格纳季耶夫家族同样野心勃勃、热心公益。我的曾祖父乔治·帕尔金(George Parkin)是新不伦瑞克省的一名教师,凭借自身的人格魅力和培育英才的能力成为管理牛津大学罗德奖学金的罗德基金会(the Rhodes Trust)的创始秘书。我的另一位曾祖父,乔治·门罗·格兰特(George Monro Grant),曾是一支铁路勘测队的秘书,这支由工程师桑德福·弗莱明(Sanford Fleming)带领的勘测队曾在1872年夏天一路往西勘测从落基山脉(Rockies)直通太平洋的耶洛黑德公路(Yellowhead Route)。从酷热的七月到初雪的十月,他们划着独木舟,乘着火车和汽船,骑着马,后又坐着红河推车(Red River cart),从大西洋沿岸来到太平洋沿岸,成为加拿大建国五年来第一批在陆地上穿越这片土地的人。当他结束这段旅程回家后,便写下了《从此洋到彼洋》(Ocean to Ocean)一书,他在书中不仅描绘了沿途所见雄伟壮丽的风光,还憧憬了这片土地未来的美好前景。如果你在长大成人的过程里,书架上也常有这本《从此洋到彼洋》相伴,想必你也会和我一样觉得自己来自一个建国者的家族。

格兰特一家也有不少与总理有关的故事。约翰·A.麦克唐纳(John A. Macdonald)——那位通过贿赂、胁迫和各种粗鄙的政治手腕执掌国家机器直到1891年去世的保守党领袖——曾是金斯敦(Kingston)当地的一名议员,而我的曾祖父就曾在位于金斯顿的女王大学(Queen’s University)担任校长。常被金斯敦当地居民亲切地称作乔迪·格兰特(Geordie Grant)的曾祖父,曾对麦克唐纳的很多做法深感不安——比如他从铁路修建者那里敲诈钱财来充盈保守党钱袋的做法——并毫不犹豫地将他的顾虑广而告之。二人垂垂老矣之际,曾在金斯敦的一次聚会上相遇。约翰·A.爵士走到曾祖父跟前半开玩笑地问他:“乔迪,为什么你从来都不是我的朋友?”“我曾是你的朋友,约翰爵士”,曾祖父尖酸地回答说,“在你做对了事情的时候。”“我要这样的朋友有什么用!”这头老狮子吼道。

正是这些故事驱使着我在困难的时候迎难而上。政治是一个大舞台,既是一个可以让你自己度过有意义的一生的舞台,也是一个可以让你继承家族使命的舞台。政治流淌在我的血液里。我决定从政,既为了我的家族,也为了我自己。

让我现在就向你们承认,以上这些故事仍然不是你为何选择从政这个问题的正确答案。你不可能是奉父母之命才从政的,所以这么回答也会是个政治错误。任何关于从家族那里承袭权力的念头在如今的政治中无疑都是致命的。民主美妙的部分就在于——或者应当在于——你必须亲手赚取每一样东西,一张一张选票地亲自去争取。我深知自己不应觉得自己天生就有从政的权利,而是要靠自己的努力去争取这一权利才行。然而,当我在考虑是否要接受那三位曾在十月的一个晚上与我共进晚餐的男士的提议时,我来自一个对于公共生活有着强烈使命感的家族的这个事实,便开始在我脑中挥之不去。

当我的母亲在为军情五处工作时,她曾和一位脾气刻薄、身材娇小的温尼伯(Winnipeg)人,凯·穆尔(Kay Moore),同住在南肯辛顿(South Kensington)沃尔顿大街(Walton Street)54A号楼,凯后来冠了夫姓,成了吉姆配尔(Gimpel)。1942年末到1943年初,他们曾把一个房间和一张床借给两个加拿大人福兰克·皮克斯吉尔(Frank Pickersgill)和约翰·麦卡利斯特(John Macalister)住,因为他们加入了特殊作战执行部(Special Operations Executive),即将空降在法国的领土上,加入与德国占领军战斗的抵抗运动中去。1943年6月之前的数月,我的母亲和福兰克走得很近——我永远也不会知道到底有多近——直到他有天晚上离开了住处,后来随降落伞落在了巴黎南面的卢瓦尔河谷(Loire Valley)的一处降落点。几乎就在两人降落的同时,他们就被出卖了,被直接交到了盖世太保(Gestapo)的手上,随后便被关进了集中营。之后的两年,我母亲和凯都在等两人的音讯。特殊作战执行部让他们想了一些只有福兰克和约翰能理解的暗号——比如“54A号楼里俄式茶炊的水开了”——看他们是否会通过无线电报回信,但之后收到的那些回复似乎都并非出自福兰克和约翰之手。事实上,当时德军在同他们玩电波游戏,企图误导特殊作战执行部,使其相信他们二人仍然充当着信使的角色。我的母亲和凯开始恐惧糟的情况是否已经发生。直到1945年春天布痕瓦尔德(Buchenwald)得以解放,两人才知道福兰克和约翰在历经了长期的折磨后,早在数月前的1944年9月就已被杀害了。

1945年4月,我母亲写了一封信给福兰克的兄弟杰克(Jack)。我在信中仿佛听见——孩子很少能听见母亲这样的口吻——母亲在亲口诉说着自己年轻的希望和梦想:

我知道(福兰克)在英国的那些日子是快乐的——他的生活很充实,我们也被他所创造的无拘无束的爱情与欢愉深深吸引,和这些比起来,现在失去的又算得了什么。

他用他的幽默风趣、广博的兴趣和爱人之心将我们紧紧地粘合在一起。他的存在为我们设立了生活的准则。我清楚地知道,不管任何人说什么、做什么,都不可能阻挡他的脚步。直到他出发的那天,他都始终清楚地知道自己非去不可。他的离去不只是我和其他诸位深念他无可替代的个人的损失。他的果敢、无畏,还有他非凡卓越的想像力不仅在战时不可或缺,在战争结束后的今日同样如此,我们都应以他为楷模。

然而,他的生命并没有被白白浪费。正如许多他的朋友在这里告诉我的那样,我感到,他将他那股正义凛然的精神和绝不妥协的信念留给了我们。这是他留给我们的宝贵财富。他向我们彰显了一种高尚的生活方式,而我将永生铭记。