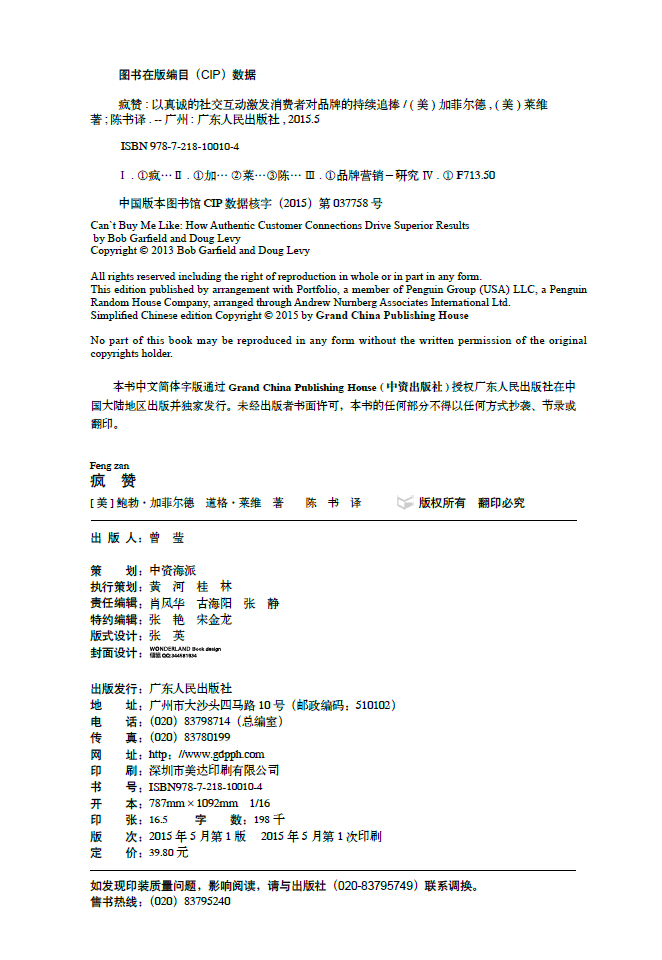

作 者:[美]鲍勃加菲尔德(Bob Garfield)、道格莱维(Doug Levy)著

译 者:陈书

出 版 社:广东人民出版社

出版时间:2015年05月

定 价:39.80

I S B N :9787218100104

所属分类: 人文社科 > 管理 > 管理实务 > 市场/营销

标 签:管理 市场/营销 市场营销

品牌如何与消费者创建强劲的亲密关系

宝洁旗下的品牌---秘密,原本处于女性护理产品的市场边缘,却通过鼓励女性勇敢追梦的举动而获得强烈共鸣,使销量激增85%,它是如何做到的?

巴塔哥尼亚,被誉为户外品牌中的Gucci,力劝客户“如果不是真的需要请不要浪费钱财购买我们的产品”,这一举动反而巩固了客户关系,创造了极佳的收益,原因何在?

拥有1500家连锁店的帕拉纳面包,怎样通过“传递正能量”的人性化服务,使得单店平均销售额从110万美元跃升至240万美元?

社交时代,企业永续成功的秘诀只有一个——赢得客户信赖。这种信赖与社交媒体上的热门推荐无关,与病毒视频、在线广告无关。精明的消费者会一眼识破这些换汤不换药的把戏,企业再也无法以操纵、引诱、说服、恭维或者娱乐的方式来换取消费者忠诚。

结合新锐研究成果、引人入胜的实例和实用操作建议,加菲尔德和莱维在《疯赞》中分享了一家企业在社交时代茁壮成长的秘诀。

鲍勃·加菲尔德(BobGarfield),是美国最具影响力的广告评论家之一,曾在《广告时代》开设专属的“广告评论”板块;从事广告评估、审核、剖析和解构工作已有三十余年,创作了畅销书《混乱场景》和《广告大师的告诫》。

道格·莱维(DougLevy),是战略咨询公司MEplusYou的创始人兼CEO。服务客户包括宝洁、可口可乐、达能集团、百胜餐饮集团以及美国第一棒球品牌路易斯维尔—斯拉格等。

前言:让品牌形象在商机无限的网络世界口耳相传

第1章 社交时代呼唤“接地气”的企业

人人都有营销话语权

顺势而为,不砸钱也能畅销

获“赞”新法宝:非迎合式倾听

第2章 关系营销,将“赞”换算成股价

美国连锁餐厅的“海底捞式”服务

社交网络,关系营销的培植液

微软的情感共鸣战略

第3章 怎么让品牌变名牌?

企业先要有“人格”

网络透明,企业置身于众目睽睽之下

品牌进阶课:获取信任的3C法则

雷区预警:企业绝对不要做的4件事

第4章 无预谋,不营销

企业目标越明确,公众越钟爱

真诚,企业前进的加速器

关注老客户,提升净推荐值

高管是改革成败的关键

想抓住粉丝的心?先抓住粉丝的胃!

一线员工,企业最好的发言人

洗白失败,百事可乐跻身烟草行业

用产品与服务具象化企业使命

反例:默多克传媒帝国的解体

第5章 杜鹃花效应,让信任永续

迷途知返,花旗银行重获客户好感

品牌可持续性地图的信任度分析

信任永续,就是利润永续

第6章 不能说的营销秘密

转变营销思路,为客户购买力充值

“无所畏惧”让宝洁的顾客流连忘返

活动无论成败,只要感情实在

巧借媒体东风:让营销影响无限膨胀

第7章 “一个‘赞’值几个钱”是个伪命题

可口可乐的“粉丝”经济学

“点赞”心理大起底:我们是同类

零成本也能提高客户参与度

雷池不可越:营销也要矜持

怯懦的人喜欢“点赞”?

“赞”不如评,评不如捧

第8章 社交营销就是“说人话”

挖掘品牌核心目标:从“Why”到“What”

通灵术做不到的,反证法可以

对垒特劳特:比定位更高效地入侵消费者心智

让目标更生动:品牌表达6项基本原则

步骤1 先听听他们在谈论什么

步骤2 开口之前,先确认你的语气是否亲切有趣

步骤3 好了,可以试着打声招呼

步骤4 进击吧!让世界看到你

步骤5 赠送小礼品会让你更受欢迎

步骤6促成质的飞跃:与公众合作

永远未完待续的步骤7:时刻审视自己的言行

第9章 关于制造疯赞的六大忠告

做好被泼脏水的准备

娱乐性,让你的产品像病毒一样疯传

想飞上天?先制造台风

用“亚病毒”为病毒营销造势

卖品牌不如卖故事

趣味性是检验一切营销活动的真理

第10章 一个社交营销独行侠的自白

掌握众包理念,提高客户终身价值

保持思维策略性,比别人多想一步

大获全胜:网民自制视频打败专业广告

第11章 没有永恒的信任,只有永恒的真诚?

信任是防弹背心,但它并不能阻止你被爆头

直面风暴,修复信任裂痕

后记一 建立真正的关系比说服更有益

后记二 一通电话引发社交时代

《疯赞》中出现的公司

第7章 “一个‘赞’值几个钱”是个伪命题

判断这个宇宙友好与否,是绝大多数人这辈子最需要明确的重要观点之一。

——物理学家 阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)

2011年5月,以色列夫妇利奥尔·阿德勒和法蒂·阿德勒的女儿出生。跟现下大多数年轻夫妇一样,他们通过Facebook向亲友公布了这条喜讯。邮寄卡片宣告新成员的加入或许能收到更多宝宝衣物及小玩具,但如果纯粹是希望亲朋好友尽早得知消息,Facebook绝对是不二选择,而且你会马上收到大家的祝福。好友数量不过一百零几人的阿德勒,很快得到40个“赞”。确切地说,是41个,因为他们的新生儿也被取名为“赞”(Like)。

用户以“赞”为名,可谓Facebook点赞功能最高的荣耀。

阿德勒一家确实很喜欢Facebook “点赞”按钮,甚至将“点赞”精神带回现实世界。接受《晚祷报》(Maariv)记者采访时,妈妈法蒂说:“我们给女儿取名为‘赞’,是因为这个词不仅极具现代感而且创意十足。我查过了,本国还没有人叫‘赞’,这也是我选择这个名字的主要原因。”

众人对此举的反应有些两极化:有人会心一笑,有人认为用一个动词作为孩子的名字很荒谬。更有意思的是,虽然Facebook规定婴儿不具备创建个人主页的条件,但一个名为“赞·阿德勒(Like Adler)”的社区还是出现了,甚至吸引了5 858个粉丝关注。姑且不论给小孩取这么标新立异的名字是否合适,(这对夫妻给另外一个女儿取名叫“派”)也暂且不提犹太人用过世亲属名字给新生儿取名的传统是否得当,现在的问题是:我们是否应该相信这个设计简单、出现不过3年的“点赞”按钮已经巧妙地融入现代文化之中了?

答案显而易见。美国一家名为Exact Target的电邮营销公司2012年发布的白皮书表明,93%的Facebook普通用户每个月至少点赞一次。即便“普通用户”的定义尚不清晰,这也说明近10亿人都在做直至3年前还从未有人做过的事。他们喜欢Facebook上的内容,例如留言板上评论、亲友发布的状态,以及来自全球各地的信息。像从《赫芬顿邮报》(Huffington Post)转载的文章,《男子在法拍屋内身亡,四年后才被发现》不到24小时就获得1 039个“赞”。然而,这种程度的关注与可口可乐粉丝们的热情相比,不过是小巫见大巫。

尽管可口可乐对人体没有好处,但它依然是世界上最知名、最受欢迎的饮品。可口可乐的首个Facebook主页创建于2008年。实际上,它的创建人并非可口可乐内部人士,而是两个可口可乐的狂热崇拜者,加州的迈克尔·杰德热哲斯基和达斯提·索格。他们自愿创建了那个页面,因为可口可乐原来的那个主页太业余、太没水准,不足以成为可口可乐这个“偶像级品牌”的门面。杰德热哲斯基说:“对我们而言,可口可乐不仅仅是消费品,它已经渗透到了我们的潜意识里。几乎地球上每一个人都爱它。”

他们设计了一张非常漂亮的可乐瓶图片作为可口可乐的主页标志,根据维基百科上的企业发展史资料编辑了主页简介。杰德热哲斯基说:“2008年9月,页面正式上线,大约3个星期之后,主页粉丝达到70万人。”粉丝们上传更新了很多内容,包括与可乐有关的歌曲、视频、照片、诗歌等,内容丰富,形式多样。一个名叫约翰·格里芬的作曲家留言说他非常喜欢可口可乐,所以为它写了几句歌词。其中有一段是这样的:

你想喝可乐了吗?是它在召唤你。

赶快拿起电话订购吧,感谢你对可乐的爱。

“赶快拿起电话订购吧”虽然不能算是传统意义上的歌词,但这就是粉丝对可乐的爱。页面创建4年来,可口可乐的粉丝们上传的内容不计其数。其中,杰德热哲斯基最喜欢的是2009年5月上传的一段跑酷视频,视频里的主角是两个多米尼加共和国圣地牙哥市的美国侨民。视频一开始,这两个初中生口渴难耐,于是他们决定去买可乐。在接下来长达5分钟的镜头里,两个小伙子灵活攀越、飞檐走壁,甚至穿越丛林,最终拿到一瓶渴望已久的可乐。回家后,他们累得瘫坐在椅子上,一口气喝掉整瓶可乐。然后他们发现一整瓶不足以消除他们的干渴。于是,他们再次出发了。

没错,即便摔断脖子也要喝可乐。杰德热哲斯基和索格认为自己对可乐如此热衷是因为他们与可乐心灵相通。杰德热哲斯基说:“打理可口可乐的Facebook主页并不麻烦。我们创建了它,然后它就那么繁盛起来了。”

可口可乐的粉丝经济学

打理可口可乐的Facebook主页或许简单,但主页所属权问题则比较复杂。为避免品牌受第三方恶意攻击,Facebook于2010年更改服务协议,要求公司自主管理品牌主页、对品牌的网络形象负责,因而可口可乐要接手管理它的上百万粉丝。可口可乐公司保持了账户原先的风格,积极与粉丝们互动,例如组织可口可乐的拥趸为品牌写歌,雇佣之前默默奉献的编剧和演员。不到5年时间,可口可乐在Facebook上的粉丝数量达到了4 500万。这4 500万粉丝并非毫无联系的乌合之众,他们共同组成了一个“乌托邦”。要播放一次性覆盖4 500万名观众的电视广告大约需要100万美元,而Facebook主页上,可口可乐能够全年全天候与观众互动,成本几乎可以忽略不计。

可口可乐全球互动营销总监迈克尔·唐纳利(Michael Donnelly)告诉我们:“我们开始把Facebook视为全新的媒体渠道。从媒体渠道的评价角度上看,这个新渠道非常有价值。”然而,可口可乐很少利用这个新渠道向粉丝传播类似广告的信息,尽管他们对品牌十分着迷且接受度很高。“我们的重点是观察并分析大家一开始被品牌吸引的原因,”唐纳利说,“而不是给他们播放广告。这样我们就会从绝大多数品牌中脱颖而出。我们无时无刻不在感谢大家对品牌的喜爱,并鼓励他们表达这种喜爱。”

表达喜爱的方式分两种。一种是完全借助虚拟桥梁,例如歌曲、视频、篇幅不一的语录等。一种是在Facebook主页上的留言。正如你会评论好友的自制视频一样,可口可乐的粉丝也会经常参与品牌发起的讨论。

“当我们在Facebook主页提问‘你们最希望和哪个名人分享一瓶可乐?’时,经常能收到过万条回复和上万个赞。而且90%的粉丝都是在我们更新后一小时内予以回复。”类似的还有可口可乐“快乐贩卖机”的故事。

可口可乐:贩卖快乐比贩卖可乐更赚钱

纽约长岛的圣约翰大学新建的密室中,可口可乐公司员工靠墙放置了一台自动贩卖机。当学生往贩卖机里投币买1瓶可乐时,偶尔会掉出来2瓶,甚至16瓶。有时候掉出来的是一束鲜花,有时候是一块意大利腊香肠比萨,有时是一个16英寸长的潜水艇模型。这些都是藏在墙后的可口可乐公司员工“蓄谋已久”的安排,对于只想买瓶可乐的学生来说,这是个巨大的惊喜。

公司还安排了一台摄像机记录下学生们的吃惊的表情,并在添加字幕后将视频上传到Youtube上。2011年1月1日,可口可乐公司在Facebook主页上发布了这段视频。一年后,这段视频收获了1.5万个赞,点击率达到了400万。

虽然可口可乐公司仍要在世界各地投放广告,不会终止付费购买关注度的做法,但唐纳利说:“我们的目标是在消费者心目中形成高于平均水平的印象,得到更高的消费者参与度。因此,我们非常留意在什么情况下消费者会喜欢上一个品牌,什么情况下他们才会上传一张照片或制作上传一段视频,然后据此为消费者创造参与互动的条件和动力,激励更多消费者通过实际行动来支持可口可乐。”

在可口可乐Facebook的留言板上的成千上万条支持评论中,印度尼西亚人呐喊道:“每个国家的人民都知道自己想喝什么,那就是可口可乐!”中国消费者希望立刻引进500ml装和2L装的健怡可口可乐;来自英国消费者的简笔画上,已过世的某国家领导人用拳头砸烂了一个健怡可口可乐的罐子。

“每天我都为粉丝们的忠诚度感到惊讶。”唐纳利说,“他们对品牌难以置信的热情与忠诚,驱使着他们制作出精彩的视频来讲述自己与品牌的故事。打动我的不仅仅是他们这种不辞劳苦的奉献精神,还有他们的分享精神。因为他们的作品不仅上传到可口可乐的页面,还会更新到个人主页上。这等于是在跟整个网络社区的用户一起分享。”

可口可乐公司比其他公司更明白客户这么做的原因。公司的营销年鉴表明,早在社交平台出现之前,他们就发现消费者通常会认为自己对某个品牌有所有权。1985年,可口可乐公司单方面决定更改产品配方时,这个真理得到了印证。为了对抗百事可乐,可口可乐管理层决定微调秘制配方Merchandise 7X,让可乐更甜一些。可口可乐公司在各个国家和地区的市场调查显示,在不标明两种可乐身份的情况下,消费者明显更偏爱新配方。不幸的是,问卷调查中他们设置了错误的问题。他们问,“你喜欢哪一杯可乐?A杯还是B杯?”而不是是“你们是否愿意喝口感更好的可口可乐?”错误的问题得到的答案是一面倒的“我们都不要!”消费者抓狂了,可口可乐公司遭遇到营销史上最激烈的抵制。

据可口可乐的首席营销总监乔伊·特里波蒂(Joe Tripodi)所言,公司内部需要进一步强化“品牌实际上属于消费者”的概念。2006年,一个叫EeepyBird的团体在YouTube网站上传了一段视频,向网友展示将4片曼妥思薄荷糖放进一瓶2L装健怡可口可乐里会瞬间产生大量气体,打造出一瓶“沸腾可乐”,点击量超过1 500万,这是早期的病毒营销视频之一。

“这段视频在网上传疯了。”特里波迪向我们抱怨,“他们怎么能那样对待可口可乐?”但随后他意识到,“好吧,只要消费者高兴就好。拥有可口可乐这个品牌的不再是公司而是消费大众,是他们定义、打造了我们的品牌” 特里波迪的意识转变,也代表着可口可乐公司对待现下的新社交平台的策略。

特里波迪说:“我过去认为,消费者对品牌的态度分为四个阶段:从知道这个品牌到在意这个品牌,再到偏爱它,最终对它忠诚、只爱它一个。这四个阶段中,得到消费者的忠诚,是品牌最大的荣耀。现在我意识到,让消费者成为品牌的拥趸,才是我们最想要的未来。”

从某个重要的方面来讲,这也是Facebook上的互动比电视广告更令人印象深刻的原因。消费者的参与意愿就是他们的活跃程度,其中还暗含一种积极情绪,这种情绪远比“让生活更美好”的承诺真实可信,而且无需投入巨额费用。当然了,这不是说要企业强行闯入消费者的私人空间来唤起消他们的参与意愿。相反,喜爱这个品牌的人会主动搜寻你。

事实上,面对广受欢迎的品牌或《赫芬顿邮报》上的一段精彩的新闻,再忙碌的人也会轻移鼠标,轻点一赞。那么当品牌、媒体以及其他机构纷纷收集点赞数量,将其作为衡量标准时,点赞到底意味着什么呢?

......

装 帧:平装

页 数:264

版 次:1

开 本:16开