《死海之滨》为日本文坛巨匠、芥川奖获得者远藤周作,继《沉默》结束七年后又一部对宗教与信仰、神性与人性进行深刻探讨的长篇小说。

故事在双重时空下展开,由“朝圣”和“群像中人”两条叙事线索交替进行。现代的“我”在耶路撒冷追寻耶稣曾经的足迹,“新约”时代六个身份各异的人物见证耶稣的献身。从“母性的神”到“永远的同伴者”,一段追寻耶稣真实面貌的朝圣之旅,一部探寻爱与信仰的长篇力作。人们究竟在向神渴求着怎样的爱与救赎?神应该是用仪式和恐惧供奉起来的吗?远藤周作将笔触伸向每个人心灵中那片暧昧幽深的地带,运用细腻复杂的心理描写剥开真实的人性百态。

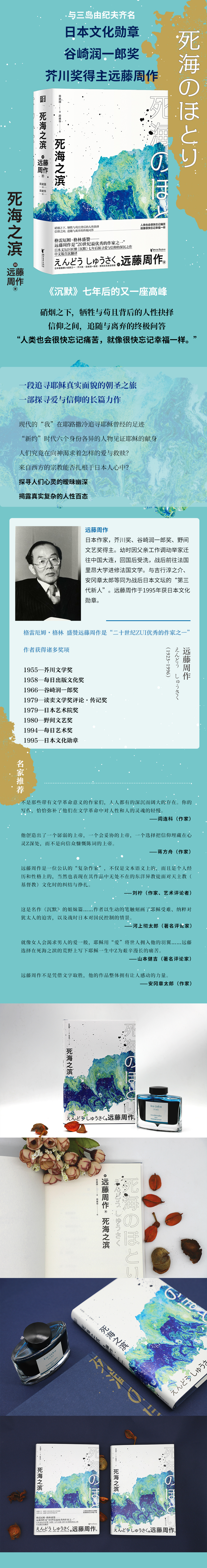

远藤周作,日本作家,1955年凭借短篇小说《白种人》获芥川奖。1995年被授予日本文化勋章。与吉行淳之介、安冈章太郎等同为战后日本文坛的“第三代新人”。

远藤周作出生于东京,毕业于庆应义塾大学法文系。幼时因父亲工作调动举家迁往中国大连,回国后受洗,战后前往法国里昂大学进修法国文学。1955年短篇小说《白种人》获芥川奖。1966年《沉默》获谷崎润一郎奖。1995年远藤周作被授予日本文化勋章。

他被称为日本信仰文学的先驱,致力于探讨日本的精神风土与基督教信仰问题,在他的创作中始终贯穿着对“罪与罚”的沉重思考。

译者简介

田建国,中国翻译协会专家会员、上海翻译家协会会员,现任杉达学院日语系副主任、教授、上海民办高校日语协作组副主任,著有《日中俳句往来》《翻译家村上春树》,主要译作有《中国近代外交史的形成》《罗马人的故事》《希腊人的故事》《皇帝腓特烈二世的故事》《我的朋友马基雅维利》《忘れ難い歳月記者たちの見た中日両国関係》(中译日)等。

一耶路撒冷(朝圣之一)

我在耶路撒冷市僻静街道的一个像仓库一样的饭店里等着户田。他是我学生时代的朋友,已经好久没见了。他如果收到了我从罗马寄出的明信片,应该知道我今天抵达了这个国度。

房间里铺的东西上到处都是磨破的洞,像是得了皮肤病。拧开浴室的热水龙头,便会传来汽车挂错挡般的声响,淌出锈黄色的温暾水。洗脸台上还粘着两三根前面客人留下的栗色毛发。打开西服柜,只见两只衣架空荡荡地挂在里面。望着这些,我才第一次意识到,在这个空虚的午后,自己已经身处遥远的国度了。

我请刚才帮我搬运行李箱的阿拉伯年轻人送威士忌来,他却一副为难的样子摇头道:

“安息日!”

在以色列,根据犹太教的戒律,从星期五下午开始便是要严格遵守的休息日。他们告诉我,这时商店会歇业,也不能喝酒。酒是喝不成了,我把椅子放到窗户边坐下,抽起了皱巴巴的超淡型烟卷。离开日本时我带了一条这烟,现在也只剩两三根了。

窗户底下是一片满是石子的空地,对面有条路。这路似乎与希腊和意大利小城的路并没有多大差异。略显奇特的是,前面像花岗岩的建筑是用粉色石块堆砌而成的。

时而有人走过。虽说是四月,这里的气候已经跟日本的初夏差不多了。许是因此,男人都只穿长袖衬衣而未穿外衣。女人的衣服同我一路走来的罗马和巴黎等地相比,真是寒碜得太多。开过去的公共汽车也破旧不堪,也许是因为战时的缘故吧。但如果是在打仗,这又是哪门子的仗呢?两个小时以前,我从特拉维夫机场来耶路撒冷,沿途从车窗里看到,耀眼阳光下的橄榄地、白色的村落和把椅子搬到路上歇息的农民。那风景可是一派悠然,是我这个了解战争时期日本的人所想象不到的。

闲来无事,我把从收银台要来的市区地图在膝上摊开,愣愣地看着。地图上,耶路撒冷被分为耶路撒冷老城和新移居的以色列人建设的耶路撒冷新城,这家饭店的位置上标着一个巨大的黑色箭头。可能是隔壁房间在放热水,隔墙传来了痉挛似的金属声响。午后炽烈的阳光照射在肮脏的墙壁上,我感到了困意,不知不觉做起梦来。

(肮脏的墙壁上有好多拍死蚊子的印迹,墙与墙之间拉着一根绳子,上面晾晒的衣物散发出馊味。房间面对着校园,那里传来学生练习拼刺刀的叫喊声。听着那声音,我在睡梦中模模糊糊地感到,啊,那是我自己毕业的大学的宿舍。在这所基督教学校里教我们的神父和修道士们那阴暗禁欲的面孔,跟狐臭味一起泛起。最后出现了一位戴着圆眼镜的学生,像户田却又不是户田。圆眼镜学生像要查找什么似的把我的书一本一本地拿出来,用窥视般的眼神说道:

“这所大学的神父虽说是同盟国的外国人,但不知道他们暗地里都在做什么。也许有间谍行为啊!”

出于软弱,我点头同意他的话。)

远处发出了摩擦的声音。那不是隔壁房间放热水的声音,而是电话响了起来。我从椅子上站起身来,把听筒放在耳边。

“我是户田,现在就在这家饭店的楼下。”

我记得学生时代住四谷宿舍的时候,户田说话的口气没这么客气,有些咄咄逼人。那时,东京也同样处在战时,但却阴沉得同现在的耶路撒冷完全无法相比。我们从勤劳动员二战后期,日本政府为补充严重不足的劳动力,于1944年颁布《紧急学徒勤劳动员方策要纲》,在初中以上学校实行让学生参加军需或粮食生产义务劳动的战时动员体制,称为“学徒勤劳动员”或“勤劳动员”。——本书注释如无特殊说明,均为译者注的工厂疲惫不堪地回到宿舍,一起喝杂煮粥,那是用配给的红薯和一点点米做成的稀汤。这就是我们之间的关系。我放下听筒,脑子里忽然回忆起,我们过去的二十多年岁月,感觉就像在很久以后观看以前旅行过的国家的明信片一般。

在难以称得上是大堂的地方,前台后边有一张肮脏的椅子,户田微微驼着背,面朝里坐在上面。我没有马上靠近他,从远处偷偷望了他一会儿。他有点驼背,头顶中间已经严重谢顶。

尽管他头发已经稀疏,眼角长出皱纹,但转过头来时的表情却一点都没有变,就连头上紧绷的烫伤疤痕都会唤起我的记忆。那是他小时候被奶奶不小心打翻的开水烫伤后留下的。

“累了吧?”

“在飞机上已经睡够啦。”

我们见外地说了一会儿不痛不痒的话,相互试探着漫长岁月中对方已经改变的地方。我为了看清他递过来的名片,从上衣口袋里掏出了眼镜,这时户田的面颊才浮出了不带隔阂的讽刺般的微笑。以前他就喜欢发出这种讽刺般的微笑。

“我们都老啦!”

拘束一下子消除了,两个人用往日的语气聊起那帮子同学和老师的消息。

“你还记得A吗?他在菲律宾战死了……”

“那家伙有怪才,每次我们饿瘪肚子的时候,他总能从哪里弄些个吃的东西来。”

两层宿舍那积满灰土的走廊、贴着“禁止使用”纸片的厕所和挂着洗过衣物的房间,那些形象伴着各自的气味在我的脑海中苏醒了。小伙子们住的房子里,到处都充溢着体臭。有时候,在这气味中还会出现外国神父那带着另类体臭的身影。那时,他们不断受到警察的监视,在校园和校舍里走路都是一脸阴沉,蹑手蹑脚……

在表情阴暗的神父中,有人在战后得到美国援助建立了基督教广播电台,还有人在战争末期去了广岛,遭遇原子弹爆炸,后来死掉了。在我和户田回忆同学们的时候,那些教授我们德语和哲学概论的神父们的面孔,也一张接一张地浮现在我的心头。

“大学时的那帮人里有人来过这里吗?”

“内田来过一趟,别的没了吧。他是跟视察基布兹基布兹,希伯来语为Kibbutz,是以色列带有集体性质的农业、轻工业合作经营组织。的项目团队一起来的。我们只说了一个小时的话,没能好好聚一下。”

“他现在好像在大阪。我跟他也好久没联系了。”

我们谈话的措辞一点点地回到了往日亲密时的那样。

“以色列这国家,没啥事儿的话也没那么好玩。大家不会特意来……所以,你从罗马给我来信时,我还有点惊讶。可你是怎么会想到要来以色列的呢?”

户田的问题让我有点疑惑。我一开始的旅行计划中根本没有打算来这个国家。当时是打算与同行的电视台的人在伦敦、巴黎、马德里等地转一圈后,一起乘坐绕道北边的飞机回东京的。可是到了罗马,我突然起意,要跟一行人分手来耶路撒冷。可是,要同户田说清这些,就像让我用一句话说清楚自己过去的一切那样困难。

“我很长时间没有读到你写的东西啦,这里难得弄到日本杂志。”

户田这样说,并没有讽刺的意味,这反倒伤了我的自尊心。

“不读才好啊。让过去的朋友读,太难为情啦……为了赚生活费,最近写的尽是些无聊的东西。”

我最清楚自己的精神堕落。在郊外盖房、买车,写了几本不断再版的娱乐小说。这些都像是在证明自己的堕落,想起来常常会生自己的气。

“你来这里已经几年了?”

“九年。”

“学习怎样?”

“我搞的是希伯来语和《圣经》学,回到日本也没法改行。”

这说法貌似自暴自弃,却隐含着自信,听上去还有鄙视我这个写无聊小说之辈的味道。从二十多年前住在学生宿舍的时候起,户田就老是想教诲别人。尤其是那时他主动接受了洗礼,跟非信徒学生争论时,总是用鄙视的口气辩驳别人。

“我经常在考试前请你帮我弄外语呢。”

“是吗?”

“你从这个国家的研究所领着奖学金吧。”

“早就停了,”户田表情有点苦涩,“现在,在这里做点联合国的工作糊口。”

“没有回日本的想法吗?”

我突然想起听谁说过,他十多年前婚姻失败,同妻子分居了。在大堂窗户射进来的阳光里,他眨着眼睛摇了摇头。我自己在成为小说家之前就开始回避与那所大学里的神父见面,我不想让他们知道我已经不再去教堂了。

有时候,我会在冬风穿堂吹过的车站站台上,从年末繁华的街上碰到的同学那里,听到些户田的消息。他在名古屋基督教会的女子大学教书,研究和我等毫无关系的《圣经》学。别人告诉我这些,我却只是有一种愧疚,并没有特别想见他。所以,要不是在巴黎听到一位做商社职员的同学说户田住在耶路撒冷,让他给我看了那本旧的同窗会名单,我也许就想不到在耶路撒冷找户田帮忙了。

“去哪里呢?不巧得很,今天是犹太教的安息日,这片地区连商店都关了门……”

出了饭店,他自顾自地朝停放在阳光照晒的人行道上的雷诺车走去。

“以色列这个国家太正经,不像贝鲁特,连个玩的地方都没有。”

“那种地方我可没兴趣啊,老啦!”

我说“老啦”的时候,户田的嘴微微一撇,露出浅浅的微笑。我还记得他的这种笑。学生时代,考试前我向他请教德语翻译时,只要我回答得不对,他就会经常露出这种苦笑。

“所以,整个以色列都一样。这耶路撒冷也只有两个方面可看,旧耶路撒冷和新耶路撒冷——也就是当代的以色列和《圣经》里的耶路撒冷。”

“新以色列?”

“就是正在打仗的以色列。基布兹和沙漠的开发、洛克菲勒财团,这是第一。第二……”

“你啊,一点都没变,”我忍不住苦笑道,“就跟过去一模一样。”

“怎么讲?”

“你以前讲话就是这个样子,非甲即乙,非乙即甲。我想起了你在宿舍经常跟别人争论是否存在神时的样子。你说,动者必有使其动者,若无使其动者则动者不动。所以,追溯最初的使其动者,神的存在便不可否定……”

“说过那种傻话吗,我?”户田故意把脑袋一歪,“可你不是也没变嘛。现在来这个国家干吗呢?”

我感到了和刚才一样的困惑,便不作声。的确,我也没怎么变。我与大学时才改宗的户田不一样,我是小的时候受的洗。我不是根据自己的意志,而是由父母选的宗教。这在日后成了我的心头重负,竟数度欲弃。可是弃了之后自己会变得怎样?又能做什么?我没有自信,总在内心深处对自己说,必须解决这个矛盾。在罗马我会突然起意去耶路撒冷,也许是想这次解决这个矛盾的心态起了作用。

“上了年纪啦。因为上了年纪,心里才会想朝圣一下耶稣的足迹吧。”我不知道如何解释自己的内心,暧昧地回答了一句,“与其带我去看沙漠的开发,不如让你带我看看耶稣在世时的遗迹,这还容易懂一些……”

第10页00“你啊,还是放不下他吗?”

路两边可以看到放下了百叶门的女装店和钟表店。因为是犹太教的安息日,路上行人稀少。唯一开着的是一家电影院,广告牌上画着扮成骑兵的约翰·韦恩约翰·韦恩(John Wayne,1907—1979),美国电影演员,一生出演过181部电影,以扮演西部片和战争片中的硬汉著名,曾多次获奥斯卡奖等众多奖项,是好莱坞有史以来最伟大的影星之一。的大头像,有五六个犹太青年在售票处前排着队。

户田说“还放不下他吗”的时候,声音里有戏弄的语气。这也许是因为他已经从什么地方听说,我已经很久不去教堂了。在漫长的岁月里,我的信仰就像房檐上的雨水槽一样已经被腐蚀掉了,耶稣的形象不过像这块约翰·韦恩的广告画一样,成了俗气拙劣的摹写。

“怎么说呢?我自己也不清楚。”

户田又泛出了讽刺的微笑。我倏地想起了几年前开写,结果藏到抽屉深处的一份稿子。我原本是想写耶稣与他的一个爱耍小聪明、经常撒谎的懒惰门徒的故事,而那个门徒就是我自己的投影。写作以失败而告终的时候,我感到我已经放弃了耶稣。

“雅法大街到了。嗯,这里是耶路撒冷的新宿。”他突然改变了话题,“二十日战争的时候,连这里都很危险,道路都不通了。”

“打仗的时候你在哪里?”

“联合国的办事处。约旦的部队就在旁边用机关枪打过来,我们趴在地上动都没法动。前面还留着很多当时炮弹的弹坑。”

“房子的颜色都很怪,是花岗岩的吗?”

“不,这是以色列独特的石头。不管是住宅还是政府机关,大家都用这种石头盖房子。那边是国立银行。这边是乔治国王酒店,是耶路撒冷最好的酒店了。我上的希伯来大学就在相反的方向上。”

我对这些完全没有兴趣。但每到这时,户田都会放慢那辆破旧雷诺车的速度。

“《圣经》里最后的晚餐的房子啦,客西马尼园啦,这些都在哪里啊?”

这些地方都与我的幼年时代和少年时代的记忆联系在一起。圣诞节那天,教堂里都会有大学生让我们这些孩子们演圣诞节的戏,我笨手笨脚的,他们就让我演圣母马利亚骑过的驴。

“想看啊?”

“啊,有点。”

“我陪你去!不过,那些地方都是……胡说八道。”

这时他的声音里也有以前那种断定的口吻,好像看透了我私密的愿望,要把它斩断一样。

“胡说八道吗?”

“啊,对朝圣者来说是存在的,但在考古学上就是一派胡言。呃,就像义经源义经(1159—1189),日本平安末期名将,幼名牛若。日本历史上最伟大的军事家之一,协助其兄源赖朝取得了整个日本的统治权,是日本家喻户晓的传奇英雄人物。义经有很多典故和传说,有些难于考证。义经坐过的石头便是难于考证的一例。坐过的石头。”已过了三点半,阳光还像正午时分一样炽烈,反射在雅法大街商店的百叶门上。红绿灯一变,挤在人行道上的人们走过人行横道,里面混杂着两个身穿草绿色军装的以色列士兵。这条街上的气氛完全不像战时的新宿,没有一点死亡的气息,也丝毫感觉不到《圣经》里那种旧耶路撒冷的味道。

但是,走完雅法大街后再开车行驶一会儿,我注意到气味一点一点变得异样,也切身感到路上的气氛慢慢起了变化。虽然路两旁还是西欧风格的商店,但头戴圆头巾的阿拉伯人却多了起来。这些男人们就像电影里看到的那样,身着睡衣一样的长衣,脚穿凉鞋。行人中这样的阿拉伯男人开始增多的时候,也出现了身穿黑衣半遮脸庞的女人。

“从这里开始就是耶路撒冷老城啦。”

户田降低了车速。这时,东边出现了一座褐色的城墙,像是一座要塞。

城墙上开着洞穴一样的门,羊群像灰色的液体一样从黑暗洞穴般的城门里涌出。一个阿拉伯人骑在驴背上赶着羊群。阿拉伯人很耐心地等着羊群通过。和刚才走过的雅法大街不同,这里荡漾着的所有杂沓、无序和气味都让我这个日本人感到容易亲近。在污水浸湿的街道上,小盒子一样的商店鳞次栉比,让人联想起战后的新宿黑市。招牌上的阿拉伯文字像蚂蚁爬的似的。招牌下面,三五成群的阿拉伯人一堆一堆的,不知道在干什么。

“城墙里面能进去吗?”

“当然能进去,可汽车过不去啊。不过今天不行,耶路撒冷老城的安息日明天才结束。”

我觉得户田已经累了。

“城墙是耶稣时代的东西吧?”

我还隐约记得孩提时代四旬节四旬节,亦称大斋节,为期四十天。此期间特别以守斋的方式为复活节做准备。前神父诵读的《圣经》里的话: 来到城边,耶稣为耶路撒冷哀哭。

“傻了吧!”户田摇着头,“这是土耳其占领时期的城墙。如果还有耶稣时代耶路撒冷的瓦砾,那一定埋在这座耶路撒冷城的地下深处!”

耶路撒冷在耶稣死后数度遭到破坏,又数度重建。罗马军队破坏过,十字军和以色列军也毁坏过,废墟之上又建起了新城。一次次在毁掉的城上建新城,新城就会成为一座山丘。这在考古学上叫作台形土墩。户田向我解释说:“所以,耶稣的遗迹在这道城墙里也几乎不存在。”

以前存在于耶路撒冷的耶稣形象如今几乎消失殆尽,一如我心……把我送回饭店时,户田说很想请我去他的住处,但房东刚刚重新刷过油漆……我瞬间感到他是不想让我看到他的住处。也许他在跟女人同居,也许不是。不过这种事就随他去吧。在我们那流逝的岁月里,我的耶稣已经腐蚀,他的耶稣大概也发生了什么变化。如果去了他的住处,我一个小说家说不定就能嗅出他变化的味道来。

“一起在饭店吃晚饭吧。”

“吃饭可以,但你想喝酒吧?”户田摇头道,“我回住处给你拿点东西过来。安息日饭店里不卖酒啊。”

回到房间,我用含锈的热水洗了澡。拧开水阀,水龙头照旧发出痉挛一般的声响。我用流出来的有点发红的热水洗着手和脚,想起了二十多年前在宿舍澡堂里与他的一段对话。

当时战况急转直下,我们学生每周有五天要被赶到各处的军需工厂参加义务劳动。一年前我们还能在宿舍食堂吃到满碗的饭,现在却只能吃杂煮粥了。过去澡堂每天都开,可为了节约柴薪和煤炭,减少到每周开放两次。义务劳动稍晚回来,澡堂的水就会被先洗澡的人身上的汗和泥弄得浑浊发白,蒸汽里混杂着令人厌恶的臭味。

“替代用的肥皂根本不出泡……”一天晚上户田坐在水池边上,澡堂里只剩下我们两个人了,他朝着正在洗身子的我说道。“今天在电车里遇到了糟心事。”

“啥事?”

“我在电车上刚从口袋里掏出念珠来玩,前面一个穿着国民服的人突然靠过来,大声斥责我说,现在是信你那外国宗教的时代吗?我回敬了他。但其他乘客全都一声不吭,怕得要命。”

我想户田是真的会回敬对方的,便没作声。因为是信徒,我也没少遇到他所说的糟心事,但我每次都想逃开。不管是在外面还是在义务劳动的工厂,我都把自己受过洗礼的事情瞒得严严实实。我背对着他,突然问道:

“听说你要当神父,是真的吗?”

“你听谁说的?”户田用毛巾遮着下腹部,不解地看着我的脸。

“听本田说的。”

“他胡说!”

我们所在的大学是基督教的J会经营的,神父几乎都是同盟国德国人,他们没有像其他外国人那样被下了归国令,还被允许和日本教师一起讲课。在我们宿舍当舍监的诺萨克神父就是其中一人。他就像燃尽了的蜡烛,总是一脸憔悴,眼窝深陷。户田从预科的时候开始就每天在这位神父的房间里听他说话,然后主动受了洗。

我至今仍然记得,冬天的凌晨天还没亮,诺萨克神父就一个人出去做弥撒。当他走出宿舍时,门厅里眼看就要坏掉的门扇总会“吱——”地发出响声。我总是在梦中迷迷糊糊地听到这声音。不久,户田也让门扇发出同样的声音,出门去做弥撒。

石制浴池冒起带着污垢臭味的蒸汽。“你啊,”我在蒸汽中叹了口气道,“诺萨克神父当然会鼓动你啦。”

“为什么?”

“你是自己当的信徒……当然会有自信当神父啦。”

“你没有自信吗?”

“我跟你不一样,不是自己选择的这个教,是小时候父母让信的。”

“是吗?我觉得这都不是问题。”他歪了歪头,说话像个老师。

“要我是你一定会明确态度。不喜欢这个教就放弃,不放弃就拿出自信把这个教变成自己的。……你那是自甘堕落……”

是的,正如户田指出的那样,我的性格的确是自甘堕落的,像带着湿气的被子。由于这自甘堕落的性格,我羡慕户田那样能明确选择事物,对选定的事情拿得出自信的男人。

户田最终并没有去当神父。虽然没有做神父,但他却选择了学生中根本没人搞的《圣经》学研究,把它作为自己未来的事业。

现在,我泡在褐色的热水里,想起了埋在记忆深处的往日对话。长久以来,我一次都不曾想起过这段对话。这次大概是因为见到了久未谋面的户田,而对他的印象却变了样。毕竟他曾经一度甚至想当神父来着。他头上像痣一样的烫伤疤痕还同往日一样,但头上的毛发却稀疏了。尽管我的信仰在这二十多年里也生了锈,锈色红得像澡盆里的泡澡水,但他的内心或许也起了变化。我们两人都已年过四旬,已经到了要在自己的人生中寻找自身意义的年龄。

独在异乡所吃的饭食既难吃又寂寞。两三个犹太家庭安静地坐在饭店的餐厅里。阿拉伯服务生把我领到了角落里的位子上。羊肉散发着甜得发齁的气味,色拉里的橄榄油也放多了。吃完饭,几个犹太家庭开心地打开了餐厅角落里的电视机。这个国家似乎只有一家电视台,服务生们和这些犹太人看着像是诗朗诵的节目,久久不厌。

过了一个小时左右,户田拿来了一瓶用报纸裹着的威士忌,他把装在瓶子里的醋腌黄瓜放在床上,说是腌菜。外面的天色已经全黑了,在房间昏暗的灯光里,黄瓜的颜色出奇地新鲜。

“是你腌的吗?”

我在洗脸间一边洗杯子一边问道。

“不是……”

他含糊其词。我的心里忽然浮现出了一个犹太女人的形象,日本人户田正在教她做腌菜。

“在这昏暗的房间里跟你喝酒……就好像在学校的宿舍一样呢。”

我自言自语地说。晾着带有黄色汗渍柔道服的窗户,充满咖喱气味的走廊,都浮现在了我那旅途劳顿混杂着醉意的眼睑上。

“刑警经常来学校宿舍调查诺萨克神父。”

户田恍恍惚惚地小声说这话的时候,我的心里掠过了一道痛楚。在漫长的岁月中,这痛楚经常会像痉挛一样出现,是我自己不愿意想起的一个回忆。

“宿舍里不是有一个帮忙的修道士吗?”我急忙换了话题,“内心弱小的家伙,叫科瓦洛斯基。”

“就是耗子吧。”

“是的,是耗子。我记得他被派到学校来的军官打了。”

我像要解开一团乱麻似的搜寻着自己的记忆,是啊,宿舍里是有一个外号叫耗子的修道士吧,我想。他是一个瘦弱的波兰人,面孔就像外号叫的那样像一只老鼠,总是肿着双眼,像是刚哭过一样……

“他后来怎么样了?听说他不当修道士回国了……”

“你不知道吗?”

也许是醉了,户田头上的烫伤疤痕看上去比白天要明显。他又像过去那样,脚上穿着褪了色的袜子,毫不见外地搁在我的床上,和三个小时以前判若两人。

“他死啦!回国后……在贝尔根贝尔森集中营纳粹德国的集中营,位于德国北部汉诺威附近。这个集中营虽没有毒气室,但死于疾病、饥饿者多达3.7万人。安妮·弗兰克亦病死于此。……”

“在集中营……”

“我也是很久以后听修勒神父说的。”

“就他那怯懦虚弱的身体,能受得了集中营的生活吗?”

“所以死啦!”户田目光阴暗,望着远方,“我们这些住校生里,战死的、病死的,战后死于结核病的有四五个人呢。”

“修勒神父,就是带我们去御殿场麻风病院的那位红脸庞科隆人吧。”

又有一个已忘却的记忆回到了我那被酒醉麻痹的脑海里。我很讨厌那一天。宿舍里每到六月就要搞活动,让学生里的信徒去御殿场的天主教麻风病院慰问病人。我对那一天的到来感到非常不安。

“当时你很起劲啊。”

我多少带着些怨恨和讽刺调侃户田。是的,他跟我不一样,是自己接受的洗礼,所以对那次慰问活动相当起劲。

我对慰问和慈善之类的事本能地没有愉快的感觉,认为去御殿场的麻风病院也不是义务。记得我在中学时代曾在成人阅读的娱乐杂志上读到过麻风病的几个症状,一度对麻风病变得神经质。可我又讨厌户田这帮家伙说我自甘堕落,不像个信徒,最后还是参加了那次活动。

我想起了自己的那副可怜相。在一个细雨蒙蒙的星期天,十四五个学生信徒和修勒神父坐上了去御殿场的火车。我对自己的软弱精神和那帮起劲家伙虚伪的对话感到厌恶,一边极力抑制着对麻风病的恐惧,一边望着车窗外被雨水濡湿变黑的田地和农舍。雨中的御殿场车站昏暗空荡,一个蓄着小胡子的中年男人笑容可掬地来到检票口迎接我们。听说这个中年男人是医院的事务长。他反复说着患者今天多么高兴地盼望我们的到来。然后我们上了一辆很旧的木炭巴士。

“医院种了甘薯,患者蒸了自己的甘薯,拿出来给我们当午饭了,对吧?”

“是吗?”

户田似乎把当时的光景忘得一干二净,又或许是他佯装忘记。医院在距离御殿场镇两日里日本长度单位,1日里约为4公里。远的一处杂木林里。被雨水打湿的病房像是一座寂寥的兵营。一位在这里做护士的日本修女端着盛有甘薯的盆子出现在满是甲酚气味的办公室。

“这些甘薯,都是患者从自己的那份当中一个一个为诸位留的呢。”我们有些紧张,事务长一直讨好地笑着,对我们说道,“患者们半小时前就在礼堂里等着诸位了。诸位去礼堂前先洗消毒澡吗?”

我自不必说,还有两三个人刚要站起身的时候,户田摇头道:

“不消毒也不要紧嘛,我认为就不该消毒!”

他说这么做是对患者的侮辱,我们便沉默无语了。

时隔二十多年,我在这耶路撒冷的廉价饭店里,又想起了当时刚进礼堂时的印象。患者们半小时前就集合在这里了,在微暗的礼堂里,我得到的第一印象是,的确所有的人都上了年纪。所有患者都是一头短发和一副老人面孔,只有眼睛闪着光,目不转睛地看着我们的一举一动。我很快适应了气氛后发现,他们中间还混有一些身穿粗绸布上衣和裙裤、头发剃得很短的年轻女人。女人们正襟危坐,双手放在膝上,一动不动。被放在担架上,用白布盖住脸的重症患者也被抬了进来。

我想起了当时户田那充满自信的表情和我从户田的表情中获得的感情,说道:

“你给患者们朗诵了诗歌吧。”

“这么一说大概是的吧。”

户田害臊地笑道。

我们在患者面前演唱了练了一个星期的学生歌曲和民谣。在大家合唱的时候,我却只是嘴巴在动,内心在与无可抑制地涌上心头的恐惧做着斗争,在与因自己感到恐惧所产生的自我厌恶做着斗争。我当时脚上受了点小伤,担心伤口会传染上病菌。我觉得自己就是一个无可救药的讨厌鬼。合唱结束了,我松了口气。这时户田突然出列,喊道:

“诸位,请允许我朗诵一首诗歌!”

那是一首当时颇受好评的诗歌,我不知道患者是否理解得了。但除了有人在角落里咳嗽以外,他们都在安静平和地听着。剃掉头发的姑娘们低着头,一动不动。我讨厌户田当时那颤抖的声音,便把视线挪开,望着雨后的白色窗户。雪下在太郎的屋顶上,让太郎安眠。雪下在次郎的屋顶上,让次郎安眠。

“你朗读的是三好达治三好达治(1900—1964),日本诗人、翻译家、文艺评论家。毕业于东京大学。他探索抒情诗多面化的可能性,后转向创作文语定型诗。著有诗集《测量船》《骑在驼峰上》等。的诗吧。”

“是啊。”

酒瓶里只剩下三分之一的酒了。为了散去满房间的香烟烟雾,我打开了窗户。白天的酷暑神奇地消失了,暗夜的冷气轻拂在我的额上。对面街灯下有两个肩上扛着枪的以色列士兵笔直地站在那里,像是船头的雕像。

“这国家正在打仗啊!”

“是啊!”

“后来我们做了些什么还想得起来吗?”

我的声音带着怨恨,户田则露出一贯的讽刺般的微笑说道:

“你记得很清楚啊。我一直在把过去的事情一件一件地忘掉。”

“打了棒球,跟患者队……”

之所以户田忘掉的我却记得一清二楚,也许是因为我感到那是我原形毕露的一天的缘故吧。那是一个短暂的星期天,但那也许就是引发我不久以后不再去教堂的一颗小小的种子。

“不是你听说患者有棒球队,”我仍带着怨恨道,“就说要打棒球的吗?”

“谁知道啦!”

户田现在摇着头说“谁知道啦”,但我记得千真万确,就是他说要打棒球,让修勒神父和修女激动不已。

我跟在大家后面最后一个走进了运动场。雨停了,运动场散发出泥土的气息。我知道交到我手上的棒球手套是职员专用的,不是患者队的,但当手指套进去的时候,我还是感觉到了里面湿乎乎的潮气。

“哎,你!”有人推了一下我的肩膀说,“去打外野!”

病房那边响起了欢呼声,男女患者把头探出窗户挥动着手和毛巾。轻症患者选手们穿着被泥巴弄脏的运动服走出了病房。

从远处看,这些轻症患者选手哪儿都没有什么异样。可是,当他们摘下帽子恭敬地鞠躬说“请多多关照”时,我注意到,他们中间有的人头上有铜线大小的斑秃,其他人的嘴唇像烧伤一样被拉得歪斜着。

站在外野,我闭上双眼,回忆起刚才看到的礼堂里的情景。用白布裹着头仰卧着静静地倾听户田朗诵诗的重症患者,双手放在膝上埋着头的姑娘们,对这些人感到害怕和恐惧的我自己。“我真讨厌自己!我真讨厌自己!”我一边在湿漉漉的外野草上走动,嘴里一边在重复着这句话。

比赛在不知不觉中进行,轮到我当打手了。一咬牙挥出了一棒,我的手感到了重重一击,被泥土弄成了灰色的球飞得老远。“快跑!”有人叫了一声。就在我拼命跑过一垒奔向二垒的时候,患者队员接到球从三垒追了过来。我夹在两个垒之间,麻风病患者拿着球的手眼看就要触到我的身体,我的腿不听使唤了。二垒手光秃的额头和厚厚的歪嘴唇近在眼前时,我下意识地停下脚步,抬起头用害怕的眼神看着这位患者。

“你去吧……我不碰你……”这位患者悄悄地小声说道。

“你去吧,我不碰你。”

二十多年后我在脑海深处再次听到了那平静的声音。饭店里一片寂静,户田的脚放在床上,手里拿着杯子,眼睛闭着。你去吧,我不碰你……

装 帧:精装

版 次:1

开 本:32

纸 张:胶版纸